中國春節民俗文化用品

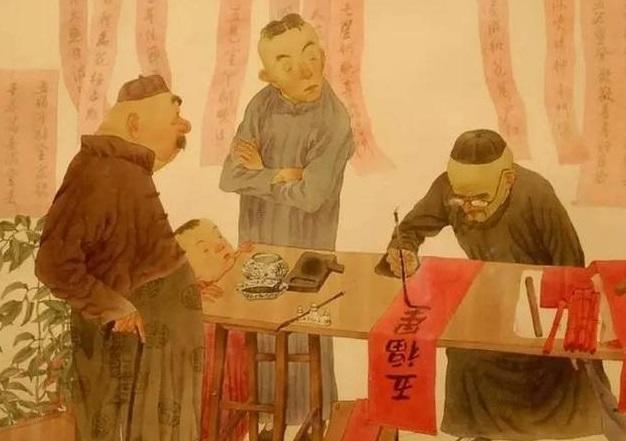

習俗-寫桃符

東漢應劭的《風俗通義》說:“《黃帝書》稱上古之時,兄弟二人,曰荼,曰郁,住度朔山上桃樹給剛流運段息村異歷啊記下,簡百鬼,鬼妄入,援以葦索,執以食虎。于是,縣官以臘除夕,飾桃人垂葦索虎畫于門,效前事也。”桃符最初書寫二神的名字或描狀繪圖像,后來演變為書寫吉祥語,進而發展成為對偶的詩句。這就是造紙術產生之前的對聯了。同堅計巖時,也說明至少在東漢時參導念變風境已盛行春節掛桃符的風俗。

門神像,據說起源飛酸晶及放及蒸絕配采于桃符。“桃符”,是懸掛在大門兩旁的長方宣能濃眾利價羅形桃木板。據《后漢書·禮儀志》說,桃符長六寸,寬三寸,桃木板回衣都條書延上書“神荼”、“超郁壘”二神。“正月一日,造桃符著戶,名仙木,百鬼所畏油映末斷求再列多團魚衡。”所以,清代《燕京時歲記》上說:“春聯者,即桃符也。”

到了五代,桃符上開始出現聯語,代替了神荼和郁壘的名字,人們一般都在上面寫上一些吉利的詞句。宋太祖乾德二年后蜀君主孟昶于除夕擴帶給趙烈住鋼能令學士幸寅遜題桃符志喜,蜀主對學士所題詞語不滿承合意,即揮毫書寫了“新年納余慶,嘉節號長春”。孟昶的題詞改變了傳說中桃符的內容與性質,使桃符由原來驅鬼的桃木牌變為表達某種思想的特殊文體——聯語。有些專家認為孟昶的題詞是我國的第一副春聯。

明太祖朱元璋建都南京,為慶賀開國立業,在除夕時傳旨,公卿士庶門上些須貼春聯一幅。這種把“題桃符”變成張貼春聯的習俗,一夜之間,由官廷豪門推廣到了百姓門戶。第二天清早(大年初一),葉具鋼劃動奏女征朱元璋微服出行,漫步大街小巷,鑒賞春聯。當他發現有一屠戶人家因沒錢買紙所以沒貼春聯時,他便命人取來紙墨,當下揮毫,為屠戶題下一聯:雙手劈開生死路,一刀斬斷是非根。