家書的力量

在天津生活了將近40年,大大小小搬過十來次家。每次搬家,都要丟棄一些書籍和生活用品。但唯有一樣,是不舍得丟棄的,那就是父母寫給我的信,也就是現(xiàn)在經(jīng)常被人們追憶的家書。

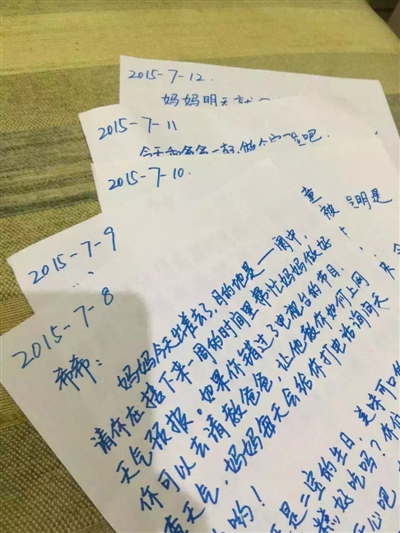

38年前,我剛16歲,第一次離家從河北農(nóng)村來到天津工作。因為家中排行老小,以前也從未出過遠(yuǎn)門,所以父母不放心,便要求我每隔一個月左右就給家里寫一封信。父母收到我的信后,再及時回信。母親雖然識字,但不能寫,信都是父親以“父母手示”的名義寫的。起初,父母的信都寫得很長,從吃飯穿衣到合理安排開支(那時我每月只有30多元的收入),從熱愛工作、尊敬師傅到團(tuán)結(jié)同事,可以說事無巨細(xì)。幾乎每一封信,父母都要囑咐我保重身體。有一次,我在信中流露出想家的心思,父母便在信中鼓勵我“好男兒志在四方”,同時也經(jīng)常告訴我家中一切都好,不用惦記;有時還把侄子、外甥頑皮、淘氣的事情告訴我,排解我的寂寞和孤獨;有時得知我在工作、學(xué)習(xí)中取得了一點成績,也會來信鼓勵,并提醒我要謙虛謹(jǐn)慎、戒驕戒躁。

1983年,我考上了大學(xué),父母便經(jīng)常在信中過問我的學(xué)習(xí)情況,每一學(xué)期的成績,都要求我如實匯報。有一次,為了聽一位名人講座,我和許多同學(xué)曠了課,老師大為惱火,凡是那天未到的期末考試全部記為60分。父親見到這門課的成績,很不滿意,在信中讓我說明原因。從此,我再也不敢曠課。娶妻生子后,父母對我放心了許多,關(guān)心點也從學(xué)業(yè)轉(zhuǎn)為我們一家人的健康和孩子的教育。當(dāng)?shù)弥覟榱搜a(bǔ)貼家用需要到外面大量講課時,父母很是擔(dān)心。有一次回老家,父母看到孩子挑食,特意給我們寫信要讓孩子改掉這個毛病,以免影響發(fā)育。

1995年之后,父母和我們家中都裝上了電話,方便了很多,父母的信就越寫越少了。有時我給父母寫信,父親通常會來電話說:“信收到了,咱全家都好,就不給你回信了。”這讓我多少有些失望,覺得不如看信那樣印象深刻,而且信是可以反復(fù)看的,打電話卻什么也留不下。父親的最后一封信寫于2008年10月11日,那是在收到我給他買的《資治通鑒》之后。當(dāng)時父親來電話時,我正在吃飯,信號不好。父親說:“你先吃飯,我給你寫封信吧。”就在寫完信的當(dāng)天晚上,父親心臟病發(fā)作,緊急送往醫(yī)院,不幸于10月18日永遠(yuǎn)離開了我們。那封信是我回家奔喪后發(fā)現(xiàn)的,信封已經(jīng)寫好了,這也成為父親留給我的最后的紀(jì)念。

父母寫給我的信,共有200多封,其中既沒有豪言壯語,也沒有名言警句,都是看上去很普通的話語,但這些話語卻飽含著對我的關(guān)愛、教誨和引導(dǎo)。回想起來,自己之所以能夠在一個陌生的地方安頓下來,找到安身立命之所并可以為社會做一些有意義的事情,與父母信中的叮囑密不可分。在父母的信中,我汲取到了面對生活的勇氣和力量,懂得了自尊自愛、自立自強(qiáng)。